一、从大学预科国文到大一国文

大学语文资料研究,应该包括四大部分:一、清末民初大学预科国文资料研究(1904—1922);二、民国大一国文资料研究(1922—1949);三、港台大一国文资料研究(1949—今);四、大陆高校大学语文资料研究(1979—今)。本书先研究一、二两个阶段,为了叙述方便,合称时称作“民国大一国文”。

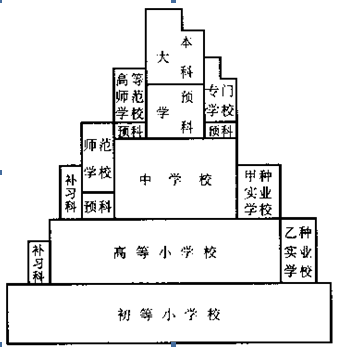

中国现代教育始于1904年的“癸卯学制”,这是中国近代第一个正式发布并实施的学制。②“癸卯学制”高等教育为三级制,即高等学堂(大学预科)、大学堂(大学本科)和通儒院(研究生院),修业年限分别为预科3年,本科3至4年,通儒院5年。设置大学预科,一方面固然是照搬日本学制,更主要的原因却是新学制伊始,高等教育缺少合格的生源。民国成立后,教育部推行“壬子癸丑学制”(1912-1913),仍保留大学预科的设置,但明令规定“大学预科须附设于大学,不得独立”,即取消高等学堂,预科附设于本科大学,这更明确了大学预科为高等教育的属性。时人曾作“癸卯学制”和“壬子学制”系统图,可以很清楚地看出大学预科在高等教育中的位置,且以“壬子学制”图为例:

壬子学制图示(局部)③

“癸卯学制”和“壬子学制”大学预科均有大学语文课,不过在“癸卯学制”中这门课叫“中国文学”(除了初等小学叫“中国文字”外,高等小学、中学和大学预科均叫“中国文学”),这个“文学”和今天的意思不同,是“文章之学”的意思。把“语文”叫做“文章”,这在中国传统中是常见的,现代学制语文科命名之初,亦为首选。譬如“癸卯学制”的制定者之一张之洞在给张百熙的电文里就说:“中国文章不可不讲。自高等小学至大学,皆宜专设一门。”④就是说的语文课的设置。有时也并用近似的词语,如“词章”“文辞”。“癸卯学制”之前有个颁布而未实行的“壬寅学制”,就把这门课叫做“词章”。“癸卯学制”的重要文件《学务纲要》中有一条“学堂不得废弃中国文辞”,则是“中国文辞”和“中国文学”并用。不过“中国文学”这个名称终究比较容易引起误解,加以文科大学也有专业性质的“中国文学”课,容易混淆,所以到了民国“壬子学制”,就把小学、中学、大学预科的“中国文学”全都改为“国文”,至此,大学预科国文的课程性质就更为清楚了。

1922年实行新学制(壬戌学制),取消大学预科,延长中学教育年限,希望由中学教育承担大学本科的预备,但是事实上做不到,所以1923年12月教育部又部令各大学仍暂依旧制设置预科。⑤直至1930年教育部才重申废止大学预科令,大学预科的废止也才得到彻底执行。然而由于生源质量问题,1938年、1945年教育部又两次下令特设大学“先修班”,⑥其实还是预备科的意思,所以大学预科制度几乎贯穿了整个民国时期(至1949年),有研究者认为预科为非常态,所以预科国文不能算正式的“大一国文”,这是过于拘泥“大一国文”之名,而忽略了“大一国文”之实。

民国“大一国文”的正式命名,是在1929年教育部的再次颁布《大学规程》,明确规定“大学院及独立学院各科除党义、国文、体育、军事训练及第一、二外国文为共同必修科目外,须为未分系之一年级生设置本科目”,以及1938年教育部整理大学科目之特别规定:“国文及外国文为基本工具科目,在第一学年终了,应举行严格考试。国文须能阅读古文书籍及作通顺文字。……至达上述目标,始得毕业。”有研究者忽略了上述史实,而仅根据大陆高校1979年重开大学语文课时有补中学课的意思,就说这是一门后起的补课性质的临时课,显然是不符合历史事实的。

二、民国“大一国文”论文概述

本书搜集“大一国文”资料时段从1904年至1949年,而且绝不排斥大学预科国文研究资料。资料形式以民国学者的论文为主,兼收少数其他形式相关史料。笔者目前搜集到的论文有100多篇,从中精选30篇,下面概述这些论文的主要内容。

1.民国大师论“大一国文”

这些年大陆的“民国热”中,“民国大师教大一国文”早已传为佳话,但是几乎还没有人提到过“民国大师论大一国文”,这或许是比大师教“大一国文”更重要的史实。为了证明这样的历史事实,我们先来检阅一下民国大一国文论文作者的身份——

经学大师唐文治,作《高等国文讲义》(并附函)(1913);

国学大师钱玄同,作《高等师范学校预科国文敎授法草案》(1916);

语言学大师刘半农,作《应用文之教授》(1917);

国学大师闻一多,作《中文课堂秩序底一斑》(1921);

文学大师梁实秋,作《国文堂秩序纷乱的真因》(1922)及《再论清华的国文问题》(1923);

国学大师陈柱尊,作《本校应增设基本国文》(1930)及《大学的国文教育问题》(1933);

著名教育家孙俍工,作《从中学底国文说到大学底国文》(1931);

现代散文大师周作人,作《杨柳》(1935);

史学大师吕思勉,作《论基本国文》(1938);

文学批评史专家郭绍虞,作《大一国文教材之编纂经过与其旨趣》(1939);

语文教育大师叶圣陶,作《大学一年级国文》(1940)及《大学一年级国文的教学目标和学习方法》(1949);

中国古典文学专家余冠英,作《比较的读文法示例》(1940)、《谈大学一年级国文》(1946)、《关于大一国文教材的讨论》(1948)及《从大一国文教材想到中学国文教材》(1948);

国学大师钱基博,作《依据湘学先辈之治学方法以说明本院之一年级国文教学》(1941);

语文教育家阮真,作《先修班国文教约》(1941)及《如何教今日大学之基本国文》(1942);

语言学大师黎锦熙,作《大学国文之统筹与救济》(1942);

美学大师朱光潜,作《就部颁“大学国文选目”论大学国文教材》(1942);

现代文学大师朱自清,作《论大学国文选目》(1942)及《中国文的三种型──评郭绍虞编著的〈语文通论〉与〈学文示例〉》(1945);

国学大师高亨,作《大学一年级国文教材之商榷》(1942);

国学大师姜亮夫,作《大学一年级国文教学私议》(1942);

语言学大师魏建功,作《大学一年级国文的问题》(1943)及《国立台湾大学一年级国语课程旨趣》(1947);

语言学大师罗常培,作《中国文学的新陈代谢》(1943);

新文学作家、教育家杨振声,作《新文学在大学里——大一国文习作参考文选序》(1944);

著名作家丁易,作《谈大学一年级的国文》(1945);

宋史专家刘子健,作《建国人才“最後一课”的国文》(1946);

周易专家李镜池,作《谈大学国文教学问题》(1947);

国学大师季羡林,作《论所谓大一共同必修科目》(1948);

文学理论家徐中玉,作《国文教学五论·关于大学一年级国文》(1948)

……

这就是“民国大师论大一国文”的超强队伍。

今天大陆研究者常常反思著名的“钱学森之问”——今天为什么没有大师?⑦其实还有比这更为严峻的问题,即:今天我们为什么会忘记大师?大师的有无,不仅是一个简单的自然现象,大师的生命是和他们的著述、和他们的精神、和他们的杰出成就融为一体的,只要我们不忘记他们的著述和精神,大师就永存于我们时代。大学语文也是如此,重要的不是今天有没有大学语文的“大师”,而是我们是否能够继承“民国大师论大一国文”的研究成果,从这一意义上说,本书题为“民国大师论大一国文”也是可以的,这也正是笔者不辞艰辛编撰此书的最根本动因。

最后要说明的是,“大师”只是一种尊称,而非正规的学术称谓,为了避免无谓的争论(譬如某某究竟够不够大师?由谁来评大师?),本书提到他们,将更多采用“民国学者”这样的称谓。

2.关于大学语文的起点

本书选入(或引用)的最早几篇史料,主要为了追溯大学语文学科的历史源头。

第一篇是张之洞的“中国文章不可不讲”(1902)。张是“癸卯学制”拟订者之一,学制酝酿阶段,他就提出“中国文章,不可不讲,自高等小学至大学,皆宜专设一门”,这就确定了小学语文、中学语文、大学语文三位一体不可或缺的学科思想。

第二篇是“癸卯学制”重要文件《学务纲要》(1904)中的一段:“学堂不得废弃中国文辞”,其中提到“中小学堂于中国文辞,止贵明通;高等学堂以上于中国文辞,渐求敷畅,然仍以清真雅正为宗,不可过求奇古,尤不可徒尚浮华”。“高等学堂国文”就是日后的大学语文。

第三篇是林传甲《京师大学堂国文讲义》序言和说明,是最早的大学语文教材,但因书名用了“中国文学史”字样,引起人们对教材属性的争议。笔者仔细研究后确定其为第一种大学语文教材,时间是1905年。

第四篇是交通部关于高等国文讲义的公函,内含唐文治关于《国文大义》的论述,主要意思是在西学东渐形势下绝不可忽视大学国文。也有人认为该讲义是第一种大学语文教材,时间是1913年,已经进入民国。

第五篇是刘半农的《应用文之教授》(1917),一般都视其为应用写作论文,笔者仔细研读后,确定其为民国最早的一篇大学语文实验报告。

上述五则资料在大学语文史上都占有“第一”的位置。

3.大学语文是最重要的公共必修课

大学语文是中国现代语文学科创建伊始就有的一门重要课程,这一点不但有“壬寅学制”“癸卯学制”“壬子学制”以及其后的民国教育部《大学规程》、“整理大学科目”、教育部“关于大学各学院共同必修科目国文选目的训令”等制度层面的明确规定,也有学校一级大量教学文件可以证明,如“高等师范学校预科国文敎授法草案”(钱玄同、马裕藻1916)、“拟请教育部招集国文教授会议确定国文教法建议案”(张渲1919)、“大学普通科国文教学之计画”(孟宪承1925)、“本校预科国文教学大纲”(陈本1929)、“交大国学系国文计划”(陈柱尊1930)、“先修班国文教约”(阮真1941)、“西南联大各级学校作文教学改革案”(黎锦熙1947)、“国立台湾大学一年级国语课程旨趣”(魏建功1947)等。

这一内容在民国学者们的论文中也不断被强调。

唐文治任南洋公学校长期间,高度重视大学国文,在全校各年级开设国文课,还亲自编写国文教材。他对于当时只重视实学不重视国文的现象深恶痛绝,说“科学之进步尚不可知,而先淘汰本国之文化,深可痛也。”(《国文大义》附函,1913)。西南联大叙永分校杨振声主任主持编写校本国文教材,并作序说:“我们认为每一个国民,尤其是大学生,必须能用本国文字恰当的表现他的思想与情感,这是每一个国民的义务,也是每一个国民的权利。反过来说,若是一个大学毕业生还不能把自己的思想与情感恰切的表现于文字,那是对于他自身的侮辱,也是对于国家的不敬。”(《新文学在大学里》1944)胡山源说:“大学一年级的普通国文,为各系所必修,就因为恐怕其他各系的学生,一旦毕业,学有专长,却连自己民族的‘古今书籍’都不能阅读,也不能‘作通顺文字’,非但使他们自己在发表或运用其所学时不方便,更使他们不能作一个充分的民族成员。”(《大学国文系及其科目》1946)

正因为有这样高度的认识,民国时期不仅普遍开设“大一国文”课,很多学校还有大二、大三甚至大四国文课,因此这门课在更多时候常常不是称“大一国文”,而是更恰如其分地称为“大学国文”“基本国文”或“高等国文”。陈柱尊《本校应增设基本国文》(1930)一文提议学校要开设“基本国文”课,并且“自大学一年级起至三年级止”都要开设,他回顾亲身经历说:

今上海之大学,如交通大学,在十五年以前(指1915年以前),自一年级至三年级均有国文,此柱所亲历者。闻今之四年级,则尚有国文也。此工科之大学,尚犹如此,况其不为工科者乎。……光华大学,则自一年级至三年级,均有基本国文。柱去年曾代课三阅月,所代者为三年级,观其各生作文,程度均颇整齐可观。

魏建功《大学一年级国文的问题》(1942)说:我记得民国九年(1920)以后的北京大学预科的国文分为四部分:(1)模范文;(2)作文;(3)文法;(4)学术文。讲授时间合起来一星期有八小时以上。

黎锦熙《大学国文之统筹与救济》(1942)指出:“大学新制(指1938年制度),一年级不分系,一律受普通科学和基本工具的训练,……还要读一年的普通国文”,讲授的时间,“大一国文的学分照部章是文,理,法,商、医各六学分,工,农各四学分,师院则八学分”。

民国学者们还特别强调理工科大学必须开设大学国文课。刘其宣《论理化博物两部预科皆有国文科》(1919),认为不但哲学政治法律经济这类语言类学科应该开设国文课,数理化和博物这类“专求实用之学”的专业,中国本来没有,要想用语言文字准确理解表达难度必然更大,所以尤应学好国文课。《南洋周刊》上那篇署名“云”的文章(1926),题目就是“工程和本国文”,批评有的人认为“我们研究工程的人,只要能够于工业上发明几种东西就好了,文字的好不好,有什么关系呢?”,他认为要振兴实业,离不开文字宣传,所以学工科的学生尤其要学好国文。上海交大国学系主任陈柱尊作“对于教授国文之新计划”(1930)说:“希诸同学皆明瞭现在研究国学之切实目的,及对于本人所学之应用及需要。盖本校同学,是研究铁道管理或工程者,将来毕业后,毋非服务于铁路工厂,及其他关系交通及工业之机关,最大需要中,未免有文字表现之一格。”

大学语文的重要性,在民国学者的论文里得到充分的论证。

4.关于大学语文课程性质的讨论

民国学者对“大一国文”的课程性质也有深入的讨论。

罗隆基《清华国文教授改良之商榷》(1919),对国文课的性质进行了探讨,认为国文宜求实用,唯其实用,则清华之国文,非专科的,乃普通的;非美术的,乃简明的。因此清华学生应该掌握的是:(甲)翻译文字;(乙)记述文字;(丙)说理文字;(丁)交际文字。南洋公学王信吾《我校的国文问题》(1925)提出大学国文应该是:(一)适用的,国文课应当为学生的专业学习提供语言文字工具,譬如教他们怎样去发表工程与经济的学识;(二)科学的,要有科学的教学方法,提高教学效率;(三)适应时代的,学习古文的目的,是要解决今天的问题,为此而需要探求历史的本源。邱椿《大一国文的价值之检讨》(1948)认为“大一国文”的价值依次为:社会的道德的价值、审美的娱乐的价值、实用的职业的价值、形式陶冶的价值。

民国大师们不赞同把国文等同于文学或国学,这是很有见地的——

刘半农《应用文之教授》(1917)大声疾呼:“现在学校中的生徒,将来是否个个要做文学家?”“现在社会上,有许多似通非通一知半解学校毕业生:学实业的,往往不能译书;学法政的,往往不能草公事,批案件;学商业的,往往不能订合同,写书信;却能做些非驴非马的小说诗词,在报纸上杂志上出丑。”

周作人《杨柳》(1935)说:“不知道从那一朝代起国文这名称变成与国学同义,而这国学范围又变大了,除义理考据词章之外还加上了经济,不过这并非亚丹斯密的而是文中子的,即经世济民之道。因此国文的题目可以有许多花样,如养浩然之气论,杨朱为红印第安人考,社会主义出于儒家说,抗日救国策,拟重修盘古庙上梁文,等等。这样要表示国学内容的丰富本来也很好,但是离开考查学生使用国文的实力这目的却是很远了。”

朱光潜《就部颁“大学国文选目”论大学国文教材》(1942)说:“依我的愚见,大学国文不是中国学术思想,也还不能算是中国文学,他主要地是一种语文训练。”“我们不能希望一般大学生能作高深古雅的诗词歌赋和古文,能固然好,不能也无妨;我们只能希望他们能用浅近文言或国语写公私信,做学术论文,叙述时事或故事,描写眼见耳闻的人物,写得辞明理达,文从字顺。我们所悬的大学国文教学的目标不应低于此,也不必高于此。”

姜亮夫《大学一年级国文教学私议》(1942)说:“大学一年的国文,目的是在训练学生能去自己读中国文化中所必读的书,能写清顺的文章,都是偏于工具技术的训练”,至于“思想训练,也已有‘论理学’‘哲学’等科目负责”。

丁易《谈大学一年级的国文》(1945)说:“大一国文讲授的对象是各院系的学生,他们有的学工,有的学理,有的学农,有的学医,他们并不需要做一个文艺作者,更不需要做一个古文家,他们需要的是能够写一篇通顺而无不合文法的文字,简单的说,就是希望‘词能达意’,以备应用(学文科的这更是基础)。”

徐中玉《关于大学一年级国文》(1948)说:“我总感觉,要以国文科来代替学术史思想史甚至所谓‘固有文化’的传授根本是不可能的事。不但学者不可能接受,教者也不可能传授。一定要传授,一定要接受,其结果便是双方都感到困难、无趣,白费精力与时间。”

5.关于“大一国文”教材的讨论

编教材要有教材理念,民国学者编写“大一国文”教材数量远不如今,然而关于教材理念之讨论则远胜于今,也许正因为对教材理念有深刻了解,乃不敢粗制滥造,留下的皆是精本。笔者收集到的民国“大一国文”教材不过三十余种,而收集到的一百多篇论文几乎都有教材研究的内容,这里仅选标题上显示教材研究的篇目简单介绍。

南洋公学校长唐文治编写“高等国文讲义”(1913)并函达教育部,教育部复函对教材进行充分的肯定,说“查核该讲义博稽远引,熔铸群言,于斯文之能事,发撝殆尽。《国文大义》论文之才气等篇,均极精当,……选录前贤论文之作,可谓择精语详。《阴阳刚柔大义》引曾文正之绪而大畅之,亦多独到之处。近日国学衰微,学者惮于深造,得此书为指南,洵于文学大有裨益。”

教育部之重视大学国文教材,不止此一例,其后有陈立夫(时任教育部长)为部定《大学国文选》(1943)作序云:“大学一年级之国文学程为共同必修科目,所以养成学者理解载籍之能力,与运用文字之技术,以期渐近而阐扬固有之精粹者也。是则踵前修之轨迹,示楷式于方来,取精用宏,宜存矩矱,先河后海,方知津逮,教材无妨其从同,进度乃臻于一致。”

民国时期围绕“大一国文”教材最大规模的一次讨论,也与教育部统编教材有关。1942年教育部颁发“大一国文选目”,作为统编教材选篇的公示,由此引发了围绕“大一国文”教材的争论。1942年《高等教育季刊》推出了一期“大学国文教学特辑”,选登了《大学国文之统筹与救济》(黎锦熙)、《大学一年级国文的问题》(魏建功)、《就部颁“大学国文选目”论大学国文教材》(朱光潜)、《论大一国文选目》(朱自清)等十多篇文章。由于部颁“选目”全部是文言文,又采用“经史子集”的编排框架,所以争论的焦点便集中在文白之争,其中也有不少其他方面的有价值的意见,如黎锦熙提出要根据不同院系专业编写不同内容的补充教材,甚至提议可用《大公报》替代“大一国文”教材,魏建功提出要重新反思取消大学预科与国文水平低落的关系,朱光潜和阮真都提出“大一国文”教材要兼顾阅读与写作两个方面,陈东原提出大学国文要教学生学会读整本的专书,等等,至于教材编写与课程性质的关系,即不能把国文教材编成文学教材、国学教材、文化教材等等,也有较多的讨论。

除1942年围绕部定教材的讨论,民国时期还有很多这方面讨论文章,下面仅略举标题上标明研究“大一国文”教材的篇目:

孙俍工《从中学底国文说到大学底国文——教材底联络与支配》(1931)、郭绍虞《大一国文教材之编纂经过与其旨趣》(1939)、谢文炳《谈大学的国文教材》(1939)、高亨《大学一年级国文教材之商榷》(1942)、朱自清《中国文的三种型──评郭绍虞编著的〈语文通论〉与〈学文示例〉》(1945)、叶竞耕《大一国文教材应以语体文为主吗?》(1946)、胡毓寰《大学国文教材私议》(1946)、赵仲邑《关于大一国文选本》(1947)、余冠英《关於大一国文教材的讨论》(1948)和《从大一国文教材想到中学国文教材》(1948)、叶圣陶《大学一年级国文的教学目标和学习方法——〈大学国文〔现代文之部〕〉序》(1949)等。

除了专篇论文外,在各种“大一国文”教材的序言、前言中其实也包含民国学者的不少意见,如钱基博编师范讲习科《国文》教材(1929),其“编辑大意”说:“本书所列各文,不论语体文言,务以辞意明爽,能涵养文学兴趣者为主。凡古拙之文言,欧化之语体,涩舌聱牙,不易成诵者,概不列入”,“作诗曰吟,读时曰诵,音节最重。本书所选白话诗,如胡适、唐寅、归庄之作,皆音节爽亮,至古诗则选其清写白描,自然有致者”。

1948年余冠英发表《关于大一国文教材的讨论》一篇,可以视为对民国“大一国文”教材讨论的一个总结,其中特别介绍了清华大学的国文教材,清华在文选型的教材外,特别重视指导学生读整本的书,每年选用六本至八本专书让学生在课外阅读,在堂上讨论,和国文选同列在考试范围。已经用过和即拟选用的书有下列十二种:《鲁迅自选集》和《鲁迅杂文集》、《胡适文集》、老舍《骆驼祥子》、矛盾《子夜》和《清明前后》、曹禺《北京人》、夏衍《法西斯细菌》、沙汀《淘金记》、屠格涅夫《罗亭》(陆蟊译本)、高尔基《母》(孙光瑞译本)、罗素《幸福之路》(傅雷译本)及冯雪峰《乡风与市风》。

这些做法对于今天的大学语文教材建设都有很大的启发。

6.关于“大一国文”教学方法讨论

吕思勉《论基本国文》(1938)说:学校的国文成绩,为什么会劣于私塾呢?最易得的答案,是练习时间的少”,“现在的学习国文,讲授所占的时间太多,自习所占的时间太少”。他说:“较高深的问题,如源流、体制等,可察看学者的程度,能懂者告之,不能者不必。偶有过高之论,为学者所不能懂,亦无妨。因为目前虽不懂,将来总是可以懂得的。在此等情形之下,最要者为不懂则置之,徐俟其自悟,切戒穿凿求通,一穿凿,就入于歧途了。尤其紧要的是高深之理,虽可出以通俗之辞,使人易悟,然仍以不失真相为主。过求通俗以致失其真相,是最要不得的。”

对此,很多学者都有同感,黎锦熙《大学国文之统筹与救济》(1942)说:“如我所知见的一部分大一国文教员之所为,例如首篇‘易乾坤文言’,有讲到半个学期还未完毕的,他是传授易学,而且是他自己正在趁此讲授机会而进修的易学,这种进修工作,自己还未免乌烟瘴气,怎能不教得一塌糊涂?”姜亮夫《大学一年级国文教学私议》(1942)说:“甚至有的先生们,把一套考据的方法用在这般学生身上!半年讲半篇汉书艺文志,或一年讲一篇文献通考序,他们把教国文与‘讲学’闹在一块,这是对现在的大一新生是没有益的”。丁易《谈大学一年级的国文》(1945)也说:“因为教材的限制,教学方法自然也就不能有什么革新,讲的时候不外是解释题目,介绍作者,训诂字句,分析篇章一些老套。有的甚至详征繁引的考证起来,以■自己的博学,于是一篇《离骚》可以讲上一学期,一篇《乾文言》可以敷衍两个月,听的人惊其渊博,讲的人也就觉得和中学是大不相同了”,“这样的讲授,结果除了灌输学生一点死知识而外,是任何效果也收不到的。这只要看大一国文实施几年毫无成绩,便是最好的证明。所以这门科目如果再不改弦更张,那么只是白白的浪费学生光阴,倒不如干脆不设立的好。”

那么“大一国文”究竟应该怎样教学才不是“浪费学生光阴”呢?很多民国学者都指出应该把它当作一门工具课。正如朱光潜《就部颁“大学国文选目”论大学国文教材》(1942)指出:“大学国文不是中国学术思想,也还不能算是中国文学,他主要地是一种语文训练。”姜亮夫《大学一年级国文教学私议》(1942)也说:“我们大学一年的国文,目的是在训练学生能去自己读中国文化中所必读的书,能写清顺的文章,都是偏于工具技术的训练”。甚至连民国教育部都认可这一点,1938年,教育部整理大学课程,颁布大学共同必修科目表,就指出:“国文及外国文为基本工具科目”。

既然是工具性质的课,那么在教学上就离不开“听说读写”的基本训练。虽然不一定就用这四个字,但总是差不多的意思。如钱基博说:“什么叫做国文?就是一国有一国之文学。无论哪一国的人,总须对那一国的文学有相当的教学与造诣。我们做了中国人,就该对于中国的文学有相当之教学与造诣。造诣的深浅,自然各各不同,然而最低的限度,至少应该会‘看’,会‘读’,会‘写’,会‘作’。” (《本院之一年级国文教学》1941)李骥伯说:“‘基本国文’课程之教学,切不可忽视‘基本训练’。什么叫做‘基本训练’呢?我以为一是阅读能力的训练,二是发表能力的训练。训练阅读能力,着重在读书,训练发表能力,着重在作文。”(《论大学“基本国文”课程》1940)魏建功也说:“‘说’‘读’在国语课程占重要地位,‘写作’‘欣赏’归到国文课程里,但这里也不能不顾到。”(《台湾大学一年级国语课程旨趣》1947)

“听说读写”并不只是简单的四个字,民国论文里都有更具体的讨论。比如刘半农《应用文之教授》(1917),是一篇大学预科国文的实验报告,其中包括选的方面12条,讲的方面10条,作文方面12条,出题方面12条,批改方面4条,都是非常具体的“听说读写”训练方案。钱基博在作文教学中带头做“下水文章”,凡是布置学生作文的题目,他自己也写一遍,有时候,他还会把学生的优秀作文和他自己做的范文一起拿出去发表,譬如1916年10月5日《妇女杂志》第2卷第10号的“国文范作”专栏上就发表了钱基博与四位学生的同题作文。阮真在《如何教今日大学之基本国文》(1942)一文中,也介绍自己如何把写作教学和阅读教学结合起来,以教作文之观点教读文,总结出一套“作文法的读法教学法”。

强调“听说读写”的语文训练,必然会增加教师的劳动强度,因此,国文教学必须小班化。陶秋英说:“如一人以一班级计,则学生人数不得过二十五”。 (《大学国文教读的杂感》1942)徐中玉说:“国文每班的人数应以二十五人为度,三班九小时七十五人,每两周作文一次勉强还可以来得及。每班人数如果超出三十人,便当减少授课时数为两班六小时。”(《关于大学一年级国文》1948)学者们的这些意见在当时显然是能够上达教育部的,因为在1938年教育部整理大学科目时也指出:“各院系共同必修科目,应竭力设法开设大教室(文理法三学院最好每系有一适用之大教室),尽量容纳应修学生合班讲授,不得以院系为单位,分别设班,以求全院全校互相沟通,但语文科目之每班人数,不得超过四十。”

民国学者、大师们的论文研究还有其他丰富内容,如“大一国文”工具性与传承中国文化、对学生进行思想训练的关系,类似于我们今天的“人文性与工具性”的讨论;如教学内容与教学形式的研究;师资队伍建设的研究;“大一国文”与中小学国文如何衔接的研究;文学教育与应用写作关系的研究;大学生国文水平下降原因的探究,等等,凡是今天我们大学语文研究中遭遇的问题,当时都已有相当程度的探讨研究,其深度超出我们今天的很多论文。这是一份宝贵历史财富,非常值得我们继承发扬的。

二〇一六年八月三十日 于杭州

注释:

①本文为笔者已经完成的专著《民国大一国文资料研究》“绪论”节录。

②关于“现代”“近代”的表述,不同研究领域略有不同,本书采用李杏保、顾黄初《中国现代语文教育史》(四川教育出版社1997)第4页的说法:“中国现代史以1840年鸦片战争为序幕;中国现代文学史以1919年‘五四’新文化运动为发端;中国现代语文教育史当以1903年语文教育独立设科而掀开扉页。”1903年即是“癸卯年”,但是发布“癸卯学制”时已是癸卯年年末,亦即公元1904年年初,所以本书采用“1904年”的说法。

③璩鑫圭、唐良炎:《中国近代教育史资料汇编•学制演变》,上海:上海教育出版社,1991年,第1061页。原图尚有学生年龄与就读年数详细信息,本书略。

④《张文襄公全集》卷178,电牍57,叶18-20。转见璩鑫圭、唐良炎编《中国近代教育史资料汇编•学制演变》136页,上海教育出版社1991年。

⑤吴惠龄编:《北京高等教育史料》(第1集),北京:北京师范大学出版社1992年,第360页。

⑥《国立大学暨独立学院附设先修班办法》,《教育通讯》,1946年第1卷第7期,第24页。

⑦2005年,温家宝总理在看望钱学森的时候,钱老感慨说:“这么多年培养的学生,还没有哪一个的学术成就,能够跟民国时期培养的大师相比。”钱老又发问:“为什么我们的学校总是培养不出杰出的人才?”