摘要:中国语文教育走过了百年历程,但今天仍然存在着大中小学语文教育衔接问题、大学生语文水平普遍不高现象。而早在20世纪40年代前后,针对当时社会的同类状况,黎锦熙以厚重的学术底蕴和丰富的实践经验发表了“大学国文之统筹与救济”等系列语文论著,最早提出了“统筹与救济”的大学语文教育观,对当下大学语文教育仍有重要启示。

关键词:大学语文 黎锦熙 统筹 救济

作者简介:曹凤霞,语言学博士,广东工业大学通识教育中心副教授,吉林师范大学硕士研究生导师,主要从事应用语言学、大学语文教育研究。电子邮箱:cfxmoonguangzhou@163.com 本文为广州市哲学社会科学发展“十二五”规划共建课题[15G30]、广东工业大学“质量工程”教改竞争项目[1442]、广东工业大学高教研究基金一般项目[2013Y07]阶段性成果。

一、黎锦熙的“统筹与救济”大学语文教育观

黎锦熙(1890-1978),字劭西,湖南湘潭人,曾任北京师范大学教授、文学院院长、教务长、校长。著名语言文字学家、词典编纂家、文字改革家、语文教育家。他本人上过“大学国文”课、编过“大学国文”教材、组织过“大学国文”教改,形成了颇具特色的“基于教材、教法旨在统筹与救济”的大学语文教育观。

何为“统筹”?《现代汉语词典(1370)》:“统筹,统一筹划。”那么,黎锦熙要在“大学国文”中“统筹”什么?黎锦熙开明宗义提出“教材之统筹”,他把“统筹”落实到“大学国文”统一教材的编写上,“统筹”“大学国文”篇目的选编。原来,自1938年教育部颁布了大学共同必修科目表,“国文”成为各大学一二年级共同必修科目,在1942年,教育部聘请黎锦熙、魏建功等人拟定“大学国文”统一教材,即部颁“大学国文”选目五十篇目,供各大学“大一国文”课程使用。

从部颁的“大学国文”选目五十篇目中,可以看出黎锦熙理想的“大学国文”教材应该重视两点:一是全部选篇为经典的文言文,就时代分布看,选篇偏重周秦两汉,其次唐宋,明清极少。二是注重选篇的体例编排,主张入选篇目遵循内容和文体进行多级分类,并拟编制“国文辞类纂”和“国文教材文体分类图”,以目录形式展示选文体例概貌。先内容分类,依据世界学术之部类系统或现代通行的图书分类法,可分为学术思想、社会科学、文艺、自然科学、应用科学五类;再文体分类,分四个层次,可概括表述为:一是文白两分的语体类别;二是记叙文、说明文、抒情文、议论文四分的现代文体裁类别;三是注重古今源流,参考姚鼐《古文辞类纂》和曾国藩《经史百家杂钞》而梳理出“诗古文辞(三门)十六类”的古文体裁类别;四是依据文学史线索,分诗、词、曲、赋、小说、话本、散文和骈文的“文艺八体”类别。(参见黎锦熙1 220-235)这里需要说明一个情况,黎锦熙一贯主张使用文学史线索编排篇目体例,1922年,他曾公开表示反对“逆溯”式编排古文。(参见曾晓洁 67)他也主张:“中文系科学生必须修习目录学,以掌握检索和利用资料的能力。”(黎泽渝 66)这种见识源于他深于常人的认知水平以及对古今汉语共时特点与历时演变规律内在联系的通晓。虽然黎锦熙提议的拟编制“国文辞类纂”后来并没有得到具体落实,但其“统筹”大中小学教材“衔接”的理念于今天的语文教育来说也不失为一条很好的参考意见。至于大学一年级全部院系(专业)均开设“大学国文”,不同院系(专业)可以选择不同篇目进行学习,加上教材提供的篇目涉及学科广、体裁多,这种跨领域、跨学科整合编写教材以提高学科综合竞争力的思想于今天的大学语文教育来说仍有借鉴意义。

说到“大学语文”教材编写的“统筹”理念,东南大学的王步高教授感同身受,他认为:高校《大学语文》教材要基于‘双超’标准,即:内容要适当超过课堂教学所需,其难度也应超过大多数同学的接受能力。(参见王步高 7)这与黎锦熙当年所坚持的部颁教材篇目数量多、篇目难度大的标准,异曲同工。

针对这次部颁教材的选目缘由,黎锦熙接着提出:“凡事要统筹,纵的统筹之外,还有横的统筹。”(黎锦熙1 237)。第一,纵的统筹,“大一国文”应承接高中正常的毕业程度才算合理,黎锦熙说:“此次部颁的大学国文选目五十篇目,是想勉力做到‘合理’的一种统筹,而不是统筹中的一种‘救济’。”(黎锦熙1 236)第二,横的统筹,应于讲读教材之外,同时兼顾写作的指导。在谈所选篇目是否能够促进写作的技术时,黎锦熙作了肯定的回答。黎锦熙说:“何以故?”“以讲读教材与写作指导,其性质与目标本‘非一’故。”(黎锦熙1 237)“以讲读教材与写作技术,其作用与效能亦‘非异’故。”(黎锦熙1 238)

因此,对黎锦熙“统筹”的思想理念,可以作如下阐释:纵的方面,教材的编制需在正常的状态下设标准,即:假定高中毕业生的国文程度已经合于近于部颁标准所定的毕业程度。(黎锦熙1 236)这是一次“顶层设计”,黎锦熙率先提出“大学国文”教材编写应该遵循“统筹”的思想,指出“大一国文”要与“中小学国文”统筹解决的理念,这是最早的关于语文教育要做好“大中小”衔接的统筹规划思想。横的方面,“统一教材”只要教学得宜,不会制约教材讲解和写作指导,相反,文言文讲读所涉及的义理、考据、辞章等内容更有利于促进写作能力的培养,两者相辅相成,互为递进。这是一次提点,黎锦熙进一步明确大学语文教学中阅读与写作并重,读与写可以融合在讲读教学中。

然而,黎锦熙对“大学国文”的建设并没有停止在这个高屋建瓴的“统筹”安排中,而是将重点转向另一个非常重要的大学语文教育观“救济”。他说:“大一国文,在统筹中谋‘救济’之道,须知这个问题的严重性。”(黎锦熙1 238)

何为“救济”?《现代汉语词典(733)》:“救济,用金钱或物资帮助灾区或生活困难的人。”此处用“救济”的引申义,指针对人在精神文明方面的欠缺给予帮助。黎锦熙已经提出了“统筹”观,而且他的“统筹”理念既完善又有据可依,为什么还要再提出“救济”观?莫非实际情况无法实现“他的统筹”?事实果然如此。

这要从大学国文“救济”思想提出的背景说起。语文教育从它学科的建立之初就有着厚重的历史责任与担当,而高等院校中的“大学国文”也有着自己独立的人才培养目标。黎锦熙说过:“大学一年级国文教学四个目标,一是在了解方面,养成阅读古今专科书籍之能力;二是在发表方面,能作通顺而无不合文法之文字;三是在欣赏方面,能欣赏本国古今文学之代表作品;四是在修养方面,培养高尚人格,发挥民族精神,并养成爱国家,爱民族,爱人类之观念。”(黎锦熙1 246-247)

实际上,现实与理想总存在着距离。一方面,学生国文水平程度不尽人意。黎锦熙曾指出:“但是,事实告诉我们:抗战以来,以种种原因,高中毕业生,(国文)程度较前更为降低。”(黎锦熙1 236)黎锦熙所说的这个情况的确如此,在20世纪30年代,我国就曾开展过一场关于“中学生国文程度低落”的讨论,朱自清、叶圣陶等语文教育家也参与到讨论中,影响很大,在1936年高考发榜时,考选委员会副委员长沈士远发表谈话说考生“国文之技术极劣,思路不清”,甚至连蒋介石也亲自过问,1941年他手令教育部通饬各校:“现在中学生国文程度低落,应令各中学校长切实注意,并设法提高;以后凡大学招生,如有国文不及格者,不准录取为要。”(参见何二元 27)另一方面,教育部的重视和高等院校落实之间的不对等。黎锦熙说:“自1938年教育部实行大学课程新制以来,这种一年级共同必修的国文课程,有敦请国文老教授轮流兼任的,也有教授任讲读而助教分任习作批改的,也有全由助教担任的,也有专人讲师包办数组的,而大多数则是拿来凑足教授讲师之法定钟点的。” (黎锦熙1 246)在这种情况下,黎锦熙以一位深受经世致用儒学思想熏陶的中国知识分子身份果断地提出“救济”的大学语文教育观。他说:“说到这里(指高中毕业生国文程度低),大一国文,就要以‘救济’为统筹了。” (黎锦熙1 238)他认为:“以‘救济’为统筹,其道有三:根救、补救、抢救。”(黎锦熙1 238)“救济”之法,才是黎锦熙真正要在“大学国文”中执行的教育理念,于是,他在“教材之统筹”之后又提出“教法之救济”。

概言之,黎锦熙的“救济”大学语文教育观具体包括三方面的意思:

(1)“根救”。“根救”是基于部颁教材正常使用的措施,其条件是教学对象处于正常状态,如果教学对象处于非正常状态,则需急起直追,把逐年升入大一的中等学校学生,预先培植其读解这五十篇的根本能力。(五十篇是部颁统一教材的选文)(参见黎锦熙1 239)在这里,黎锦熙站在“大语文”的高度审视“大学语文”教学,明确了“大学语文”教学任务的落实与学生语文教育程度密切相关,大学语文教学如何开展取决于学生的基础语文教育和教育水平,大学语文是区别于中小学语文基本语言能力的更高层次的语文教育,是高层级语言能力的培养,不能任意降低其培养目标的水准。因此,做好中小学的语文教育,打下良好的基础,是大学语文教育能够顺利开展的前提。同时,其中蕴含了大中小学语文教育是一个有机整体,必须统筹建构、分层落实、一脉相承,后者以前者为基础,基础不牢,后面就很被动,这个“救济”法是“统筹”的“根救”。

(2)“补救”。这是基于学生国文程度处于非常态下,国文程度与部颁篇目“距离太远”的情况而要采取的措施。具体办法分成两个方面,第一方面,是“五十篇大学国文”应如何教学才能比较地有点儿实效。选讲必读的二十篇,也不宜通体精读,建议:可“长篇节取菁华而精读”、讲解内容以“形式方面为主”、“在教法上力谋补救”(参见黎锦熙1 240)。第二方面,在这五十篇大学国文选之外,赶快采选若干篇白话文艺作补充的教材。通过加强“艺术文”的阅读欣赏,因势利导,进一步培养学生的写作能力。(参见黎锦熙1 243)。

(3)“抢救”。这种“救济”措施指完全放弃教材,另作选择,是一种无奈情况下的选择,黎锦熙说“‘根救’既有待,‘补救’复无人,只有‘抢救’了”,(黎锦熙1 247)这番话颇具严正的现实主义色彩。鉴于严峻的现实,他主张某种情况下不妨赋予教师充分的处置权,“大一国文教员,尽可打开局面,截断众流,不必顾虑五十篇统一的文言教材,也无须寻觅若干篇补充的白话文艺,而是可以选定国内共推为最精洁最丰硕的报纸一种做国文教材。”(黎锦熙1 247)教师的讲读内容,可以打破教材的框子,另寻它法,他大胆地提出极具创新意义的“抢救法”,就是可以以报纸为教材来教授“大学国文”,重点解决学生普遍存在的“无序无物”的写作通病。黎锦熙还强调“再严正一点儿说,‘抢救办法’,不算是教育,乃是一种‘训练’。”(黎锦熙1 249)其中渗透了他一贯坚持的“写作本位”观。

黎锦熙的“三法”可以说是面面俱到,其所涵盖的关于文言文、文艺文、语体文阅读欣赏与文章写作等讲读问题,时至今天的大学语文教育也无法超越。正如何二元总结的那样:“天下文章一分为二,一为实用文,一为艺术文,语文教育就是用实用文学习语言规范,用艺术文学习语言艺术,是规范与艺术的统一。”(何二元 16)黎锦熙大学语文教育的“救济之道”显然已经做到了“艺术文”欣赏与“实用文”写作两者兼顾。同时,黎锦熙的“三救之道”明确了三个问题,一是明确了大学语文的不可替代性,不仅要开,而且要开好,教学的宗旨是要提高大学生的高层级母语能力;二是明确教师在教学中的决定性主导地位,教师的水平决定教学的成败;三是明确了大学语文的教学要从实际情况出发,教师可以根据学生的语文水平和社会需要,灵活地调整教学,包括教材的选择、内容的拟定、训练方法的采取等。

黎锦熙表述的大学语文教育观,既竭力主张“统筹”,又竭力主张“救济”,“统筹”与“救济”之间又是什么关系呢?关于这个问题,黎锦熙自己曾有所叙述,他说:“以‘救济’为统筹,而后统筹不致流为一直理想的设计”(黎锦熙1 238)、“(‘教法之救济’)较为重要,虽名为‘救济’,实亦统筹”(黎锦熙1 250)。从中可以看到,黎锦熙在长期国文教学与研究中所形成的“统筹与救济”大学语文教育观,包括两个方面的内容,一是“统筹”观,着眼于从总体设计层面统筹大学语文教育,是大学语文教育的“纲”,也是大学语文教育的“灵魂”;二是“救济”观,侧重于大学语文教学的具体方法,对于每一种方法,他都附有实际方案,议论评骘,意在疏通,实际上是统筹下的“救济”,是大学语文教育的“目”,也是大学语文教育的“精髓”。两者虽各表一面,实则联系紧密而成为一个整体,是“灵魂与精髓”的关系,只有通过“救济之法”实现的“统筹”,才不失为一种理想的“统筹”。

那么,如何在教学实践中做到“统筹与救济”呢?这是解决“怎么教”问题的关键。黎锦熙致力于教学法的研究工作,以厚重的学术底蕴和丰富的实践经验构建了一套基于教学的读法、话法、作法、书法的教学范例,旨在指明语文教学达到能读、能听、能说、能作、能写具体目标的教学程序。黎锦熙为语文教育解析出的这套“活”实验教学法,开启了学界对语文教育的不断探讨,同时,这套教法也适用“大学语文”教学。

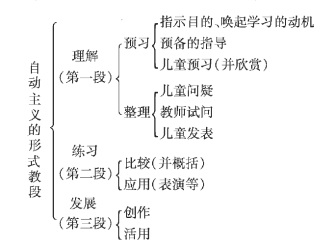

(1)“读法”新教段与阅读教学。一个学者关心的问题,很大程度上是在自我认识和理解过程中不断思考和探究的问题,与其眼光和境界密切相关,黎锦熙的许多见解具有创造性、实用性和大众性,他把“自动主义”表现观有机地渗透到“读法”教学中,就是一个典型的实例。他在“读法”一节中,通过对“自动主义形式教段”三段(理解、练习、发展)六步(预习、整理、比较、应用、创作、活用)的图解描述,深入浅出地为我们展现了一副生动而可感的语文教学模拟图。如图(黎锦熙1 438):

黎锦熙在“教段(教学程序)”中强调学生的主体地位,以“读”为起点,唤起学生学习的动机,在“读法”中融入“话法”“作法”,通过“读”的手段达到“表现”的目的,入乎其内,出乎其外,“听、说、读、写”齐头并进,理解、练习,最后落实到发展上。“读法”教学法充分体现了黎锦熙语文教育的外在能动表现目的观、以学生为中心和以教师为主导的师生互动观、“以读促听、以读促说、以读促写”的综合训练观以及开放的语文资源实践观。一切方法都是为目的服务的,那么,“语文教育的目的是什么?”在百年教育启航时,黎锦熙旗帜鲜明地提出“语文重在能力培养”,而且是培养有知识、有文化、有求知欲、有清新“活动力”的健全人才。

(2)因地制宜的“话法”与口语教学。黎锦熙在“话法”程序中,提倡基于语言基础的补偿观。黎锦熙首创“话法教学新案”,认为“话法”教学是一切教学入手的基础,一般地,“读法”是教学“阅看文字”,而“话法”是教学“运用语言”。(黎锦熙2 83)在“话法”教学中,黎锦熙关注“话法”教学言语的“语音”及使用标准,指出汉语客观的标准语是包括声调、字音、词调、语调等许多标准在内的结晶体,一个作为范本的标准语要合于‘读本’中的标准语和语法,自然合于国音的字音和四声标准。(参见黎锦熙1 443-453)同时,他也关注当时标准语的使用状况,认为不能要求“话法”与“读法”完全一致,可以有所变通,进一步提出了“因地制宜”的语言补偿观。他依据地域语言统一的难易程度,区分四大类十二系方言区域(详见:汉语方言十二系区域略图),指出各区可以‘因地制宜’,采取不同的‘话法’教学。(参见黎锦熙1 453-457)黎锦熙的“话法”教学实际上是基于现代汉民族共同语语音、词汇、语法规范理念基础上的语言观,他关注的是大局,经过70年的发展历程,今天已经实现了他的这个愿望,“普通话”已经成为唯一合法的教学语言。

“话法”既然是口语教学,当然应该注重口语交际效果,在交流中要做到吐字清晰、发音清楚、轻重缓急得当、表达流畅。正如《弟子规》记载的那样:“凡道字,重且舒,勿急疾,勿模糊。”(弟子规 193-194)他还提出口语教学的要点:“耳根既利,口齿自洁”,并强调“话法”的耳治、口治、目治的训练顺序。(参见黎锦熙1 458-459)

(3)国语文法与作文教学。黎锦熙在“作法”程序中,提倡基于文法尺度的写作本位教学观。黎锦熙(1924)曾提出教学上的三个原则:“写作重于讲读、改错先于求美、日轧优于作文”。(黎锦熙1 572-573)他还强调写作要以阅读为基础,写作要以文法作为出题、设例的指针和正误、计分的标准,在讲读教学中强调对难句、重要段落使用文法上的图解法进行逐句讲解。(参见黎锦熙2179-184)。其文法教学与研究成果见于1924年出版的我国第一部较系统的白话文语法著作《新著国语文法》,其后不断完善和补充,在我国阶段性语法教学实践中发挥了重要的作用。在作文教学中,他强调教师的主导地位,要求教师能够做到彻底地了解国语文法。

对于“国文”教学中阅读与写作关系问题,叶圣陶也非常关注,他认为:“阅读是吸收,写作是倾吐,倾吐能否合于法度,显然与吸收有密切的联系。”(叶圣陶 58)叶圣陶主张阅读本位观,同时强调写作是实现阅读的重要方式。时至今天,读与写仍是语文教学的两个重要基本点,教学中如何拿捏、如何摆放值得斟酌,实际上,读写是分不开的,阅读是写作的基础,阅读先于写作,阅读是生活,但写作重于阅读,写作同时也是一种思维训练,最终达成表现与创新,写作亦或是工作。

二、基于“统筹与救济”大学语文教育观的当代思考

中国语文教育走过了百年历程,但今天仍然存在着大中小学语文教育衔接问题、大学生语文水平普遍不高现象。今天,当谈到大学生的语文素质,一致的结论就是“大学生的语文能力很差”,进而希望能够通过大学语文教育来解决这个问题。周建民:“当前大学生的母语运用水平和人文素质不尽如人意,产生这种现象的原因可以归结为大学母语教育和母语能力考查的欠缺以及社会环境的消极影响,因此加强大学母语教育十分必要。……并进一步分析产生这种现象的原因主要有三,其中之一就是高校未普遍将大学语文教育列入必修课程。”(周建民 25-26)另外,还存在对“语文”名称释读的分歧。潘涌:“语文课程名称因其固有的开放性诠释空间而隐含着较大的不确定性。”(潘涌32)这话道理不错,但这种认识在21世纪的大局面前未免显得过于局促。何二元:“大学语文”“遭遇尴尬”,引起全国大学语文同行的思考,被最终定格成“母语高等教育”。(参见何二元 4)这就是“大学语文”在21世纪的转角,“语文”与“母语”,“大学语文”与“母语高等教育”,名称的更换不仅仅是换了一个外包装,而是把“大学语文”提升到更高的层次,大学语文需要凭借“母语高等教育”的理论开展自己的学科定位和建设。(参见何二元 1)这才是“大学语文”该有的样貌。因此,当下的“大学语文”仍然需要“统筹与救济”的教育观。

从“统筹”的视角,大学语文不仅仅是高等教育中的一个学科、一门课程,更是一种教化,不可或缺。回顾中国教育,我们可以确定,大学语文曾经一直是高等教育的一部分或者全部,以下事实可以说明,一是自有现代大学就有大学语文;二是现代大学产生之前,中国传统“大学”学习的内容几乎全部是语文。大学语文的精髓已经深深地根植在中国知识分子的血脉中,无法剥离,并形成独特的中国“士族阶层”文化核心,无论是“知识分子”还是“小知识分子”的确定,其判定标准中一定有对其语文能力的考察。如今,这种“母语”情怀更是根植于每一位华夏子孙的骨髓中,母语高等教育的地位不容侵犯。

从“统筹与救济”的视角,大学语文仍将继续担当“救赎”责任,无法替换。回顾现代大学产生以来,对大学生语文能力的评价,我们惊讶地发现,相关论述中,青年学生的语言能力似乎从未达到过“应然”标准或者水平,他们的语言能力一直都是处在一个亟待补偿的境况下。因此,大学语文亦或母语高等教育的“自然”使命就是救济和补偿社会对人才在高层语言能力方面的需求。

三、结语

现代大学好似一本百科全书,大学语文水平既是基础,又是一种高层级能力,其学科的综合性任务是任何一门单独的课程都无法承担的,无论是“应用写作”“演讲与口才”等针对性强的应用型课程,还是“大学文学”“大学文化”等凸显人文性的综合型课程。黎锦熙提过:“纵不论那些边际的目标,只问升级之后,除文史数系外,更无余晷,从事训练,国文工具,能否运用?服务办公,执业施教,理财正辞,以及日常生活,处处需此工具,能否不出岔子?”(转引自曾晓洁 67)2011年版义务教育语文课程标准:“语文课程是一门学习语言文字运用的综合性、实践性课程。……工具性与人文性的统一,是语文课程的基本特点。”因此,高等语文教育仍然坚定语言能力的培养目标,培养以语用为核心的高层级语言运用能力,不仅具有高层级的阅读与理解能力,而且具有高超的交际与写作能力。

引用作品[Works Cited]

潘涌:“论汉语文课程名称的归正与我国母语教育目标的重建”。《首都师范大学学报( 社会科学版)》5(2011):31-38。

弟子规:《三字经百家姓 千字文 弟子规》,李逸安译注。北京:中华书局,2009年。

曾晓洁:“基于语言,旨在补偿:论黎锦熙的大学语文观”。《现代大学教育》1(2013):65-69。

何二元:《母语高等教育》。杭州:浙江大学出版社,2014年。

黎锦熙1:《黎锦熙语文教育论著选》,黎泽渝、马啸风、李乐毅编。北京:人民教育出版社,1996。

黎锦熙2:《黎锦熙论语文教育》,张鸿苓、李桐华编。郑州:河南教育出版社,1988年。

黎泽渝、马啸风、李乐毅:“黎锦熙的语文教育理论与实践”。《教育研究》3(1996):64-68。

王步高:“试论‘大学语文’教材与教学中的‘双超’理念”//《大学语文教育与实践》。南京:南京大学出版社,2009年。

《现代汉语词典》(第5版),中国社会科学院语言研究所词典编辑室编。北京:商务印书馆,2005年。

叶圣陶:“国文教学的两个基本观念” //《叶圣陶语文教育论集上(册)》,中央教育科学研究所编。北京:教育科学出版社,1980年版。

周建民:“论大学母语教育的变革”。《江汉学术》1(2013):25-30。

本站链接:《文艺理论研究》2016年第6期(总第208期)专题:语文教育研究

何二元、冯文丽:中国最早的大学语文实验报告——刘半农《应用文之教授》新论

朱子辉:蒙学传统与百年中国语文教育的反思

曹凤霞:黎锦熙的“统筹与救济”大学语文教育观

王兵:从国文、中文到华文:新加坡中学华文教科书的本土化建构